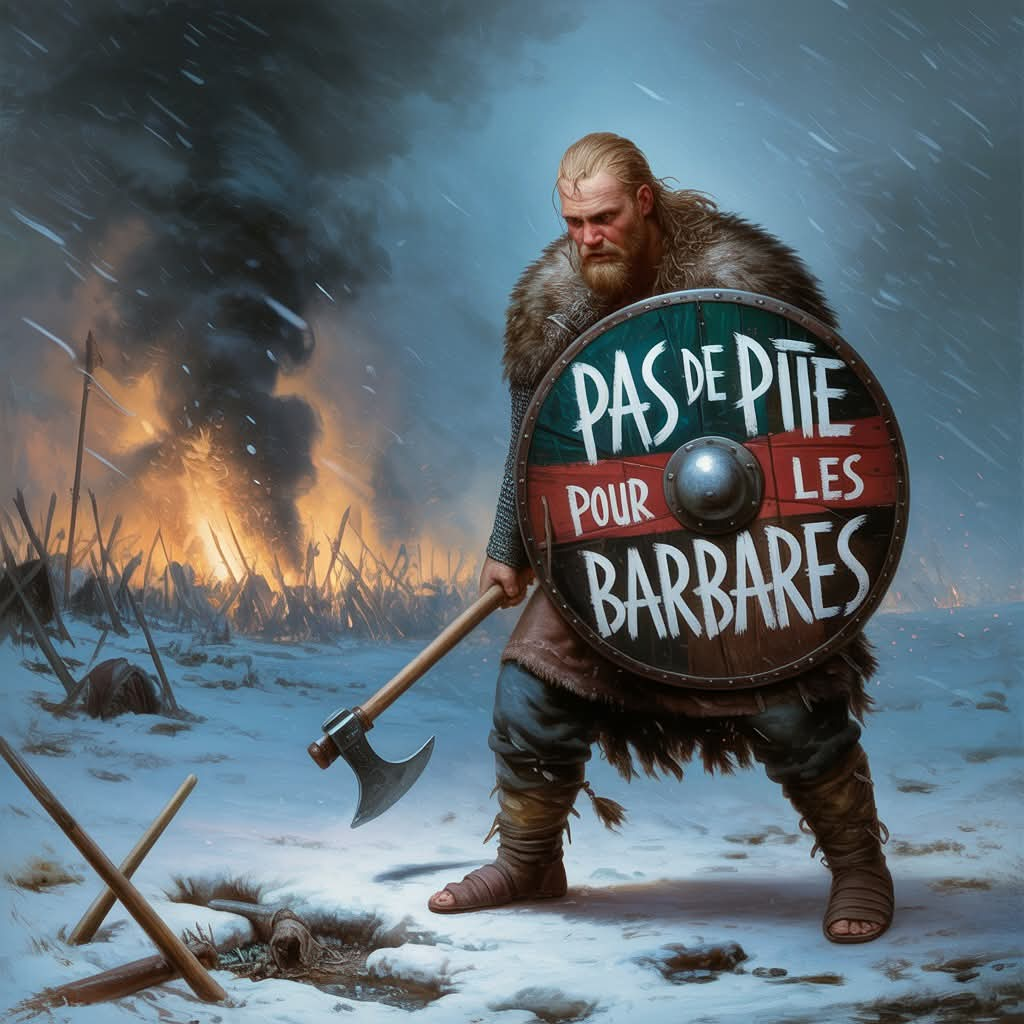

Le faible fit preuve de mansuétude envers les monstres et finit par être monstrueux envers les siens innocents!

Dans l’imaginaire moral moderne, la compassion occupe la place suprême de la vertu. Pourtant, la tradition juive, relayée par Maïmonide, met en garde : « Celui qui fait preuve de miséricorde envers les cruels finira par être cruel envers les miséricordieux. » Derrière cette maxime se cache un paradoxe brûlant : la bonté, détachée du discernement, risque de se retourner contre ceux qu’elle devrait protéger. Emmanuel Lévinas a profondément saisi cette tension lorsqu’il écrit que la justice naît de la pluralité des visages, porter attention à l’Autre, oui, mais jamais au point de sacrifier autrui sur l’autel d’une empathie aveugle. Accorder l’absolu au visage du persécuteur, c’est trahir celui de la victime; la vraie responsabilité suppose la capacité de juger, de peser, d’introduire la tierce personne dans la relation éthique, car c’est ainsi seulement que naissent la société et l’État.

Maïmonide, dans ses écrits majeurs, insiste : la pitié n’est pas la vertu suprême. Elle doit s’inscrire dans la hiérarchie des valeurs morales, être encadrée par la justice, sous peine de se transformer en injustice même. Arendt, méditant sur le mal radical du 20e siècle, notait que celui-ci commence précisément « là où la pensée morale s’interrompt, là où la compassion se détache de la responsabilité ». Quand la justice abdique, quand la société renonce à distinguer entre l’innocent et le coupable, le loyal et le prédateur, elle cesse d’être juste ; la bonté impolitique des démocraties, ainsi que l’analysait Raymond Aron, ouvre la voie à la trahison des siens.

Cette dérive est dénoncée aussi par Camus, qui rappelait que « aimer l’humanité en général peut conduire à haïr les hommes en particulier », et que « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Dans sa méditation sur l’éthique du sacrifice, Kierkegaard questionne : jusqu’où doit aller la fidélité à une valeur transcendante? Peut-on sacrifier les innocents au nom de la miséricorde? La véritable grandeur humaine consiste à choisir lucidement de préserver la vie et la dignité des justes.

Arendt, toujours lucide sur la faiblesse humaine, distingue la compassion véritable, qui engage la responsabilité, accepte les conséquences et protège les faibles, de la pitié théâtrale, qui n’est qu’émotion sans effet. Là où le sentiment pour les bourreaux l’emporte, le monde se fait bourreau des sentiments ; la mansuétude excessive envers les criminels ou la peur de s’opposer aux puissants aboutissent à l’abandon des plus vulnérables.

L’histoire récente, de la Shoah à la Terreur stalinienne en passant par les drames postcoloniaux, démontre le prix terrible de la confusion morale entre victimes et agresseurs. Dès lors que la compassion n’est plus guidée par la justice, elle devient instrument de la violence, complice du mal au nom du bien. Les débats actuels sur le terrorisme, l’immigration ou la justice pénale réactivent ce dilemme : accueillir inconditionnellement l’autre, sans lucidité sur la réalité du mal, peut ruiner la confiance sociale et trahir les victimes, tout comme refuser de punir au nom de la pitié prive la société de sa protection la plus élémentaire.

Jankélévitch résume la gravité de cette équation morale : pardonner l’impardonnable ou compatir avec l’injustifiable, c’est renoncer à la morale elle-même. La pitié sans discernement n’est plus la bonté, mais la faiblesse. La grandeur éthique exige de maintenir l’équilibre: faire preuve de fermeté envers les méchants pour préserver la possibilité même de bonté envers les justes. Comme l’écrivait Camus, il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre; de même, il n’est pas de compassion authentique sans la lucidité tragique de la condition humaine.

Ainsi, la compassion véritable réclame lucidité, discernement, courage et responsabilité. Elle suppose la force de dire non à la violence, de protéger les innocents, même si cela implique une apparente dureté. Aimer véritablement le bien, ce n’est pas abolir la justice, mais lui donner sens et consistance. En refusant de distinguer le juste de l’injuste, le faible du violent, on trahit in fine l’idéal même de miséricorde. Les grandes figures de la pensée juive et universelle nous rappellent que la bonté sans limites finit toujours, tragiquement, par servir le mal qu’elle voulait combattre.

Cette formule saisit avec justesse un paradoxe central de l’éthique : la pitié ou la compassion, détachée du discernement, se dégrade en une faiblesse qui n’élève ni celui qui la donne ni celui qui la reçoit. Il y a dans la tradition philosophique et biblique une constante méfiance envers la bonté qui s’abandonne à elle-même, oubliant la justice et la sagesse. Déjà dans la Bible, la miséricorde est une exigence, mais elle ne doit jamais se substituer au jugement ; « Ohev tsedaka oumishpat », Dieu aime la justice et la droiture (Psaume 33,5).

Emmanuel Lévinas rappelait que la justice naît de la pluralité des visages, une bonté aveugle finit par ignorer la souffrance réelle de l’autre pour n’être qu’un soulagement de la mauvaise conscience. Accorder sa compassion à celui qui fait le mal, c’est trop souvent condamner la victime à un oubli redoublé. Le midrash le formule sans détour: « Celui qui est miséricorde face aux cruels finit par être cruel envers les miséricordieux » (Yalkout Chimoni, I Samuel 121). Ici, la pitié sans discernement devient complicité avec le mal.

Maïmonide lui-même distingue la bonté véritable, qui élève, qui oriente vers la justice et la responsabilité, de la faiblesse sentimentale, qui abdique tout jugement et finalement trahit le sens de l’éthique. La générosité, dit-il, n’est jamais un abandon de la lucidité: elle suppose la capacité de dire non, de fixer une limite, d’exercer un jugement.

Dans l’histoire humaine, combien de catastrophes ont-elles été permises ou même justifiées au nom d’une compassion dévoyée? Vouloir pardonner tout, accueillir tout, comprendre tout, c’est parfois oublier que la dignité ne se construit pas sur l’effacement des frontières entre le bien et le mal. Vladimir Jankélévitch parlait du « pardon impardonnable »: il y a des fautes qui, si elles sont aussitôt pardonnées au nom d’une bonté abstraite, ruinent l’idée même de justice.

La véritable bonté exige donc une épreuve intérieure, une lucidité, une capacité à discerner la valeur de chaque acte et la vérité de chaque visage. Sans cela, la pitié se renverse, d’arme de l’humain contre la barbarie, en une faiblesse qui ouvre la porte à la cruauté et à l’injustice.