L’assassinat de Charlie Kirk dans l’Utah, la semaine derniere, n’est pas un événement isolé mais un signal d’alarme brûlant pour toutes les sociétés démocratiques. Kirk, fondateur de Turning Point USA, incarnait plus que tout autre la tentative de réintroduire dans le débat public les valeurs de l’identité nationale, de la tradition, du soutien à Israël et de la conviction que la démocratie ne peut survivre sans frontières ni colonne vertébrale culturelle. Le simple fait que ses adversaires politiques l’aient décrit, à maintes reprises, comme « dangereux pour la démocratie » l’a désigné comme une cible, jusqu’à ce que quelqu’un traduise ces mots en balles. L’université où le meurtre a eu lieu est devenue, dans une ironie noire, le théâtre qui illustre les avertissements récurrents de Kirk: le campus américain s’est mué en lieu où la liberté d’expression s’éteint à petit feu.

L’Occident a déjà connu les blessures de l’assassinat politique. Aux États-Unis, l’assassinat du président John F. Kennedy en 1963 et celui de Martin Luther King en 1968 ont brisé la confiance dans les institutions et laissé la société américaine engluée dans ses divisions sanglantes. En Israël, l’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995 fut un séisme politique et psychologique dont les ondes de choc résonnent encore. Dans tous ces cas, la violence n’a pas seulement ôté des vies, elle a altéré le tissu même de la démocratie. Max Weber rappelait déjà en 1919 que l’État détient le monopole de la violence légitime, mais que lorsque cette violence échappe au cadre institutionnel et se retourne contre les dirigeants ou les intellectuels, c’est l’ordre politique lui-même qui se désintègre¹. L’assassinat de Kirk nous place exactement dans cette situation.

Trois dynamiques convergent et créent le terreau d’un tel crime. La première est celle de la gauche radicale qui, au nom de l’égalité et des droits, est devenue l’ennemie de la démocratie elle-même. Au lieu de protéger la pluralité des opinions, elle cherche à effacer, à délégitimer et à réduire au silence toute position dissidente. La politique de l’ »annulation » ( cancel culture), née sur les campus, produit une pente glissante: du boycott public à la disqualification morale, jusqu’à la violence physique. Allan Bloom avait déjà averti en 1987 que l’université moderne, en perdant toute référence à une vérité normative, sombrerait dans le cynisme et finirait par étouffer toute parole libre². Kirk est devenu la victime directe de cette logique.

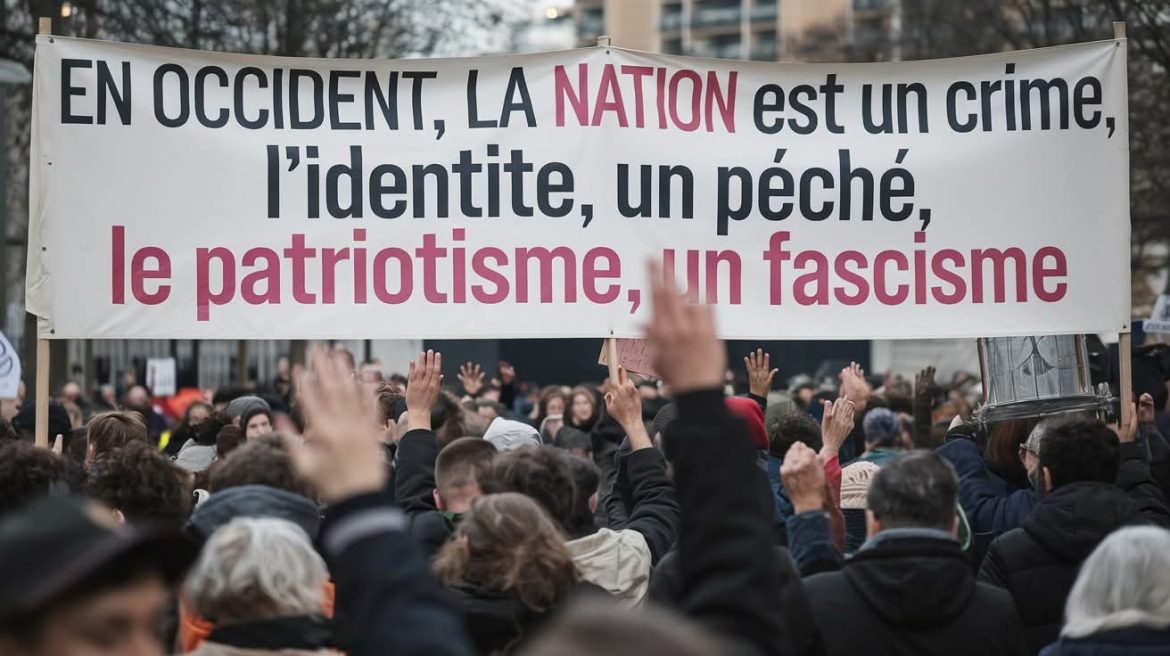

La deuxième dynamique est l’islamisme politique. Bernard Lewis a montré que le mouvement islamiste n’est pas seulement religieux mais intrinsèquement politique et totalitaire. Il utilise la tolérance des démocraties pour miner leurs fondements, et s’allie volontiers à la gauche radicale autour d’un langage commun: l’anti-sionisme, l’anti-identité, l’anti-occidentalisme³. Cette alliance, en apparence paradoxale, explique pourquoi la défense de la nation ou de la souveraineté est désormais assimilée à une menace contre l’humanité.

La troisième dynamique est l’antisémitisme. Robert Wistrich a démontré que l’antisémitisme n’est jamais une affaire strictement juive : il est toujours l’indice d’un effondrement moral plus large. Quand il se drape dans des discours de « critique d’Israël » ou de « lutte contre l’impérialisme », il ne fait que légitimer la haine ancestrale en l’étendant à tout ce qui se rattache à l’identité et aux frontières⁴. Kirk, soutien déclaré d’Israël, est devenu une cible privilégiée de ce discours.

Le meurtre dans l’Utah n’est pas survenu dans le vide: il est né d’une atmosphère saturée de délégitimation. Quand les médias, les universités et certaines élites politiques qualifient sans cesse tout conservateur de « fasciste », tout défenseur des frontières de « dangereux », tout patriote « d’ennemi de la démocratie », ils ne peuvent feindre la surprise lorsqu’un individu transforme ce stigmate en projectiles. Raymond Aron soulignait en 1965 que la démocratie ne disparaît pas seulement sous les coups de ses ennemis extérieurs mais surtout lorsqu’elle cesse de se défendre elle-même de l’intérieur⁵. L’Occident refuse obstinément d’apprendre cette leçon.

La lutte pour la liberté d’expression est en réalité la lutte pour l’existence même du langage politique. George Orwell a magistralement illustré ce danger dans 1984: lorsque les mots perdent leur sens et deviennent des instruments de manipulation, la pensée elle-même se tait⁶. Aujourd’hui, des mots comme « nation », « tradition » ou « frontière » deviennent des insultes ; le débat politique est remplacé par des campagnes d’injures. Ce glissement mène inévitablement à la violence: là où il n’y a plus de langage commun, il ne reste que les armes.

L’Occident doit se réveiller. Il doit reprendre le principe de la « démocratie militante » formulé par Karl Loewenstein, qui avertissait déjà dans les années 1930 que la tolérance excessive envers les ennemis de la démocratie mène à sa destruction⁷. Une démocratie ne peut se permettre d’être naïve: elle doit se protéger juridiquement, culturellement et éducativement. Cela implique de refuser toute légitimité au discours qui efface l’identité nationale, de se dresser contre l’infiltration islamiste masquée en tolérance, et de combattre l’antisémitisme même lorsqu’il se pare des habits trompeurs de la justice sociale.

L’assassinat de Charlie Kirk est une alerte rouge. Si nous ne comprenons pas que l’Occident démocratique tout entier est pris dans une double offensive, de l’intérieur par la gauche radicale et une académie déconnectée des valeurs, de l’extérieur par l’islamisme, nous verrons se multiplier les meurtres politiques. Max Weber rappelait que l’homme politique se mesure à sa capacité d’assumer les conséquences de ses actes¹ ; cette responsabilité pèse aujourd’hui sur chaque citoyen, intellectuel, journaliste et éducateur. Quiconque choisit le silence devient complice de cette pente fatale.

L’Occident est à la croisée des chemins. Ou bien nous réaffirmons l’identité nationale comme socle de la démocratie, ou bien nous laissons les mécanismes de l’annulation et de la délégitimation nous détruire de l’intérieur. Il n’y a pas d’entre-deux. Le meurtre de l’Utah reste la preuve vivante que les mots se transforment en armes lorsque la culture perd le courage de dire: assez!

Pourtant, c’est précisément au cœur de cette obscurité que nous assistons à un profond réveil des nations : un retour au national comme droit naturel et non comme malédiction, à l’identité comme fondement existentiel et non comme fardeau, à la tradition comme source de force et non comme vestige. Cet élan, qui renaît dans les moments de crise, rappelle qu’on ne peut arracher à l’homme son désir d’appartenir, de se souvenir, de prolonger la chaîne des générations.

La puissance des peuples, le mouvement des masses en quête de retrouver leur dignité propre, rejettera et effacera toutes les entreprises de l’ »anti » : anti-nationales, anti-identitaires, anti-traditionnelles. C’est une force qu’aucun pouvoir ne pourra arrêter, une force qui jaillit des profondeurs de l’histoire, du sang et de la mémoire, et qui rappelle sans cesse qu’il n’y a pas de liberté sans racines, ni de démocratie sans identité.

Notes

1. Max Weber, Le Savant et le politique, Paris, Plon, 1959 (trad. de Politik als Beruf, 1919).

2. Allan Bloom, L’Âme désarmée : essai sur le déclin de la culture générale, Paris, Julliard, 1987 (trad. de The Closing of the American Mind, 1987).

3. Bernard Lewis, La Crise de l’islam : guerre sainte et terrorisme, Paris, Gallimard, 2003 (trad. de The Crisis of Islam, 2003).

4. Robert Wistrich, Un poison mortel : l’obsession antisémite de l’Antiquité au Jihad mondial, Paris, Calmann-Lévy, 2012 (trad. de A Lethal Obsession, 2010).

5. Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965.

6. George Orwell, 1984, Paris, Gallimard, 1950 (trad. de l’édition originale, 1949).

7. Karl Loewenstein, « Militant Democracy and Fundamental Rights », American Political Science Review, vol. 31, n°3, 1937, p. 417-432 et 638-658.